「LLMO対策とは何?」

「SEOとの違いや対策方法・重要性について知りたい」

LLMO対策について検索された方は、SEOとはどのような違いがあるのか、疑問を抱いているかもしれません。

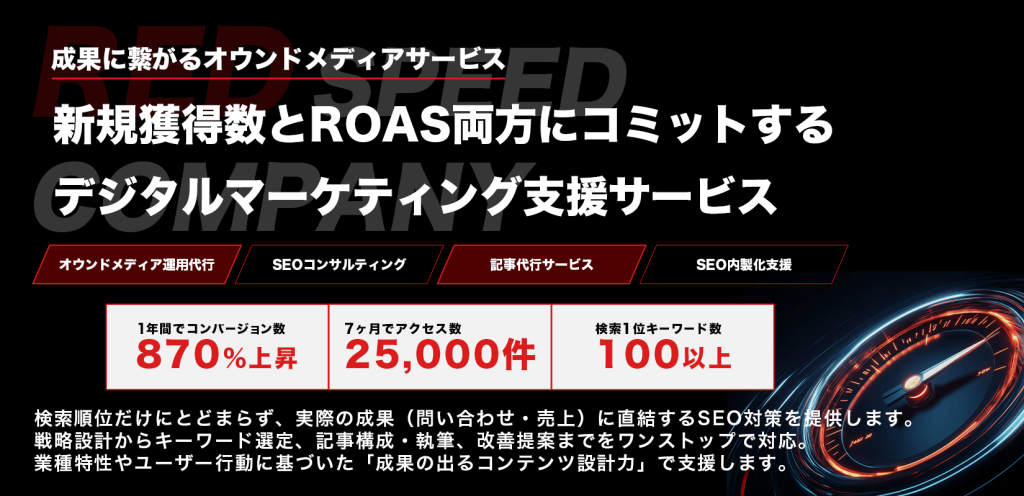

LLMOとは(Large Language Model Optimization)の略で、大規模言語モデル最適化を意味します。

現代では、従来のGoogle検索だけでなく、ChatGPTやGeminiなどのAIが質問に答える「AI検索」が新たな検索方法として定着しつつあります。

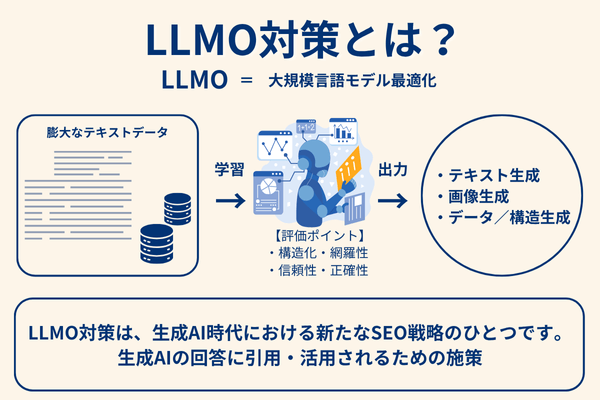

SEO対策は「検索エンジンに評価されること」を目的としていたのに対し、LLMOは「生成AIに選ばれる」ことが目的です。

生成 AI の定義

「AI(Artificial Intelligence、人工知能)」は、一般的に、コンピュータによる知的な振る舞いを実現する技術全般を指します。AI を実現する技術の 1 つであり、現在の AIの中核技術となっているのが「機械学習」です。

本記事では、LLMO対策の基本や従来のSEOとの違い、具体的な対策手法、さらに取り組むメリット・注意点について解説します。

生成AI時代に適応した新しいWeb戦略を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

SEO対策・広告運用ならW-ENDLESSへ!

LLMO対策とは?

LLMO対策とは、生成AIに自社コンテンツを「引用」や「表示」させることを目的とした新しいSEO施策の一種です。

従来のSEOは、Googleなどの検索エンジンでの上位表示を目指すものでした。

しかし、現代では「ChatGPT・Gemini・Perplexityなど」AIが回答を生成する「AI検索」の利用が増加傾向にあります。

AIが生成する回答に選ばれるためには、LLMO対策が重要となります。

たとえば「おすすめのプログラミングスクールは?」という内容をChatGPTへ質問したとします。

ChatGPTは、特定のスクールの名前を挙げる場合、AIにとって信頼できる情報源と認識されたスクール名が回答結果として表示される仕組みです。

今後は、検索エンジンだけでなく「AIに取り上げられること」を意識した対策が不可欠です。

以下では、LLMO対策の基礎知識について解説します。

インターネットのテキストデータから言語ルールを学習

生成AIは、インターネット上に存在する膨大なテキストデータをもとに、言語の構造や文脈のルールを学習しています。

LLM(大規模言語モデル)が主に言語ルールを学習している情報源は、以下の通りです。

- ニュース記事

- ブログ

- 論文

- SNS投稿など

生成AIは、あらゆる種類の公開情報を解析して、言葉の意味や使われ方を統計的に捉えています。

これによって、文法や言い回し、質問への自然な回答方法を自動的に習得できるのです。

たとえば、OpenAIのChatGPTは、Web上に公開された記事やWikipediaなどを学習素材として使用しています。

Web上で広く企業や商品について明確に言及されていた場合は、AIにとっても「理解しやすく、再利用しやすい情報」となる仕組みです。

AIに引用されるには、学習元であるWeb上に信頼性の高いテキストを提供しておく必要があります。

LLMO対策の効果は、構造が明確で文脈のとれた文章を発信し続けることで高めることが可能です。

回答の品質は人間の価値観や目的に合わせて向上させている

生成AIの回答の品質は、人間の価値観や目的に合わせて向上させています。

なぜなら、ただ正確な情報を返すだけでなく「役立つか回答かどうか」が重視されているからです。

生成AIの品質向上には、主に以下のステップが用いられています。

| 生成AIの品質向上に用いられる主なステップ | 内容 |

|---|---|

| STEP1:事前学習 | ・インターネット上のテキストデータを大量に収集 ・自然言語の統計的なパターン(文脈・構文・語彙など)を学習 |

| STEP2:監督学習 | ・人間が作成した「良い質問と良い回答」のペアを使って再学習 |

| STEP3:強化学習(人間によるフィードバック) | ・人間が複数の出力を評価・ランク付けし、モデルに報酬設計を行う ・モデルが人間にとって「好ましい応答」を優先するよう調整 |

| STEP4:安全性調整・ポリシー反映 | ・不適切な出力(差別・偏見・虚偽など)を避けるためのフィルタリング |

STEP3の強化学習では、人間のフィードバック(RLHF:人間の好みに基づいた強化学習)を通じて望ましい回答を出力するよう調整されています。

これによって、ユーザーの満足度や信頼性を高められています。

LLMO対策を行う際は「AIが人にとって有益と判断しやすいコンテンツ」を意識することが重要です。

学習した知識や情報を基に応答文を生成する

生成AIは、事前に学習した知識をもとに、文脈に沿った自然な応答文をリアルタイムで生成しています。

LLM(大規模言語モデル)は、インターネット上のテキストから言語のパターンを学習し、人間のような一貫性のある文章を出力する能力を持っているからです。

さらに、ユーザーからの質問文や会話の流れを理解し、その意図に応じて最適な知識を組み合わせた回答を生成します。

たとえば、「LLMO対策とは?」という質問に対しては、以下3つの関連知識などを統合し、要点を抑えた説明文をその場で生成します。

- SEOとの違い

- 具体的な対策内容

- 生成AIの仕組み

AIは、知識の引用というよりも「知識の再構成」によって回答を作ります。

そのため、引用されるためには「AIが扱いやすい形で情報を提供すること」が重要です。

LLMO対策では、情報の整理・明確な文構造・網羅性のある内容が求められます。

LLMO対策とSEO対策の違いは目的と対象が異なる

LLMO対策とSEO対策の違いは、目的と対象が異なります。

SEO対策はGoogleなどの検索エンジンに対し、検索結果での上位表示を狙う施策です。

一方、LLMO対策は、生成AIに自社の情報を引用・表示させることを目的とした最適化であり、AI自体を「読み手」として設計されます。

そのため、対象もアルゴリズムも異なるアプローチが必要です。

SEOとLLMOの違いは、以下の通りです。

| 項目 | SEO対策 | LLMO対策 |

|---|---|---|

| 主な対象 | 検索エンジン(例:Google、Yahoo!) | 生成AI(例:ChatGPT、Gemini) |

| ユーザー導線 | 検索エンジン経由のクリック | AIが生成する回答文内での引用・言及 |

| 最適化の基準 | キーワード・被リンク・E-E-A-Tなど | 文構造・定義性・構造化・情報の信頼性 |

| 成果の可視性 | 検索順位・クリック数など明確 | AI内での引用状況、AI経由の流入量など曖昧 |

SEOとLLMOは、目的も手法も異なるため別々に考える必要があります。

これからのデジタルマーケティングは、検索エンジンと生成AIの両方を意識した「ハイブリッド戦略」で最適化を図ることが求められます。

LLMO対策の目的は「AIに選ばれる情報源」になること

LLMO対策の目的は「AIに選ばれる情報源」になることです。

LLMO対策により、自社がAIに選ばれる情報源となることで、検索エンジンに依存しない新しい集客チャネルの構築を行えます。

生成AIは、検索結果を表示するのではなく、信頼できる情報を統合して直接回答を生成する仕組みです。

そのため、自社サイトなどへの流入経路は、AIの情報源として選ばれるかどうかによって左右される可能性があります。

LLMO対策を行う際は、AIが参照する情報源となる「信頼性の高いコンテンツ」を目指しましょう。

AIに引用されやすい構成・表現にすることが重要

LLMO対策では、AIが理解・再利用しやすい構成と表現でコンテンツを作成することが不可欠です。

生成AIは、Web上の情報を構造的に学習・処理するため、論理的で一貫性のある構成や明快な言葉遣いのコンテンツが評価されやすくなります。

特に、定義文・リスト・Q&A形式などは情報の切り出しやすさが高く、AIに引用されやすいとされています。

- 結論ファーストで要点を明示

- 箇条書きや表を活用して情報を整理

- 専門用語は定義を添えて説明

- 1つの段落に1つの主張で簡潔に記述

AIは「正確さ」だけでなく「構造化された情報」を重視します。

引用されるためには、読者にわかりやすく、AIに処理しやすい表現を意識してコンテンツを整えましょう。

自社ブランドやサービス名をAIに覚えさせることが必要

LLMO対策では、自社ブランドやサービス名をWeb上で繰り返し言及・明示することで、生成AIに認識・学習させることが必要です。

生成AIは、Web上の情報をもとに学習しています。

そのため、ブランド名やサービス名が信頼性ある媒体や構造的な文章で頻繁に登場することで、AIにとって「重要な情報源」として扱われやすくなります。

逆に、ブランド名やサービス名について、言及が少ない・文脈が曖昧な場合は、AIの出力に反映されにくくなります。

AIに認識されやすくする工夫例は、以下の通りです。

- 自社名・商品名を見出しや本文内に明示的に記載する

- 第三者サイト(メディア・レビュー)で言及されるようにする

- Wikipediaや企業プロフィールページでの正式名称の記載を強化する

AIは、文脈に基づいて知識を構築します。

そのため、自社に関する情報を繰り返し発信することが鍵となります。

ブランドやサービス名の自然な露出を増やし、AIに「覚えさせる」ことを意識した情報設計を行いましょう。

AI経由のトラフィック獲得は新たなチャネルの構築につながる

LLMO対策によって生成AIに自社情報が引用された場合は、従来の検索エンジンやSNS以外からの新たなトラフィックを獲得できます。

ChatGPTやGeminiなどの生成AIは、ユーザーの検索行動を代替しつつある情報源です。

AIが返す回答に自社のブランドやURL、サービス名が登場すれば、そこから直接Webサイトにアクセスされる可能性があります。

今後、AI検索が一般化するほど、この新たな流入チャネルの価値は高まります。

トラフィック獲得には、SEOに加えてLLMO対策を行い、AIを経由した検索やアクセス獲得の土台を築いておくことが重要です。

LLMO対策に効果的な5つの具体的な方法

LLMO対策を成功させるには、生成AIが情報を正確に理解・引用しやすくなるような5つの技術的・内容的な工夫が重要です。

生成AIはWeb上の構造化された、信頼性の高い情報をもとに回答を構築します。

そのため、コンテンツ自体の品質に加え、AI向けの認識しやすさやクローラ制御など、複数の観点からの対策が必要になります。

LLMO対策に効果的な5つの具体的な方法は、以下の通りです。

- AIが理解しやすい文章や構成にする

結論ファースト・定義文・箇条書きなど - E-E-A-Tを意識した信頼性あるコンテンツ設計

著者情報・専門性の明示 - 構造化データ・HTMLの最適化を行う

- llms.txtファイルを設置しLLMのクローラを制御する

- モバイルフレンドリーや表示速度を改善する

LLMO対策はコンテンツの中身だけでなく、AIが「どのように学習・処理するか」を踏まえた設計が求められます。

以下では、LLMO対策に効果的な5つの方法について解説します。

AIが理解しやすい文章や構成にする

生成AIに引用されるには、人間だけでなくAIにも理解されやすい文章と構成で情報を整理することが重要です。

AIは「文脈・文法・情報の構造」に基づいて文章を解析・再構成します。

そのため、曖昧な表現や複雑な構成は誤認の原因となり、引用される確率が下がります。

AIの正確な理解を促すためには、明確で一貫性のある文章、論理的な段落に構成することが重要です。

- 結論→理由→具体例→再結論の4段構成

- 専門用語や略語には定義文を付ける

- 箇条書き・表・Q&A形式を活用して情報を整理

- 1段落1主張を意識して簡潔に記述

AIにとって整理された情報は、再利用しやすく、引用される可能性が高まります。

コンテンツ作成時は、人間の読者と同時に「AIに読み取られること」も意識した構成・記述を意識しましょう。

E-E-A-Tの強化を目的としたブランドやコンテンツの認知をさせる

LLMO対策では、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を強化することで、AIに「信頼できる情報源」と認識されやすくなります。

生成AIは、信頼性のある情報を優先的に引用する傾向にあるからです。

E-E-A-Tの強化は、AIによる情報選定にも影響を与えると考えられています。

そのため、著者情報・専門的な内容・外部評価などが高いほど、AIにとって価値ある情報源と認知させることが可能です。

- 著者の経歴や実績を記載した著者情報ページを設置

- 医療や法律など分野ごとに専門家が監修したコンテンツを掲載

- 外部からの被リンクや、プレスリリース・メディア露出の実績

- サイト内に会社概要・お問い合わせ・プライバシーポリシーを明記

E-E-A-Tを強化することは、AIだけでなくユーザーからの信頼獲得にもつながります。

生成AIに正確かつ安全な情報提供者として認知されるためには、E-E-A-Tの観点を意識したサイト・コンテンツ設計が重要です。

構造化データ・HTMLの最適化を行う

生成AIに正確に情報を伝えるためには、構造化データやHTML構造を最適化し、機械が読み取りやすい状態で情報を提供することが不可欠です。

生成AIはWebページのテキストだけでなく、構造的なマークアップ(HTML)やschema.orgによる構造化データも参照しながら情報を抽出・理解します。

これによって、ページ内の情報が「何に関するものか」「誰が発信しているか」などが明確になり、信頼性や引用性を高められます。

- FAQページにFAQ構造化マークアップを実装

- 製品情報にProduct構造化データを使用

- 会社情報にOrganizationやLocalBusinessのschemaを追加

- 記事・レビュー・著者情報などに明示的なHTMLタグを使う

構造化データやHTMLの最適化は、AIに「この情報はどのカテゴリか」を伝える技術的な対策です。

LLMO対策を行う際は、ユーザーに見えない部分も丁寧に設計し、AIが正確に解釈できるWebページ構造を整える必要があります。

llms.txtファイルを設置しLLMのクローラを制御する

LLMO対策では、llms.txtファイルを設置することで、生成AIのクローラに対して自社サイトの情報をどこまで参照・使用させるかを制御できます。

Googleが提唱したllms.txtは、robots.txtに似た仕組みで、LLM(大規模言語モデル)によるデータ収集の可否を指定するための新しいファイル形式です。

クロールが robots.txt に加え、CDN またはホスティング インフラストラクチャで許可されていることを確認します。

これを活用することで、AIに情報を積極的に提供するか、制限するかの選択が可能になります。

- /llms.txt をルートディレクトリに設置

- 各AIクローラごとにアクセス可否を指定(例:User-Agent: OpenAI)

- 自社の意図に応じて、全体公開・一部制限・完全拒否を設定可能

llms.txtはまだ導入初期段階ではあるものの、今後AIクローリングの標準的な制御手段になる可能性があります。

生成AI時代に備えて、サイトの情報管理ポリシーに基づき、llms.txtの設置と運用を検討しましょう。

モバイルフレンドリーや表示速度を改善する

モバイル対応やページの表示速度を改善することは、生成AIにとっても「信頼できる情報源」と評価されやすくなる重要な対策です。

生成AIは、コンテンツの内容だけでなく、Webサイトの品質も評価対象としています。

モバイルフレンドリーな設計や高速表示は、Googleの評価基準でもあり、AIもこれらの要素を参考にする可能性があります。

- レスポンシブデザインによるスマホ最適化

- Core Web Vitalsの改善(LCP、FID、CLS)

- 画像圧縮や不要なスクリプトの削減

- サーバー応答時間の短縮とCDNの活用

表示速度やモバイル対応の改善は、ユーザーにとっての価値向上だけでなく、AIにとっての扱いやすさにも直結します。

技術面の最適化を怠らず、生成AIに好まれる高品質なWeb環境を整えることが重要です。

LLMOと関連用語(AIO・AEO・GAIO・GEO・AI SEO)との違い

LLMOは、生成AI(LLM)に情報を最適化し、引用されることを目的とする施策です。

そのため、他のAI関連用語(AIO・AEOなど)とは対象や視点が異なります。

近年のSEO・AI分野では、多数の関連用語が登場しているため、混同しやすいかもしれません。

関連用語は、正しく使い分けることで、自社のデジタル戦略の整理が可能です。

| 用語 | 概要・対象 | 主な目的 |

|---|---|---|

| LLMO | 生成AI(LLM)への情報最適化 | AIに引用・言及される情報源になる |

| AIO | AIを活用したマーケティング全般 | AIによる効率化・最適化(広告・接客など) |

| AEO | 検索意図に答える構造のSEO | 検索エンジンの“回答枠”に表示される |

| GAIO | 生成AI全般に向けた情報設計 | AIが理解・活用しやすい情報構造の構築 |

| GEO | 生成AIによる検索体験そのものの最適化 | AI検索UI・UXの向上 |

| AI SEO | AI技術を活用したSEOの総称 | AIを使ったコンテンツ生成や分析 |

LLMOは「生成AIに選ばれること」を目的とした戦略です。

混同しがちな関連用語の違いを理解し、AI時代の最適な施策設計に活かしましょう。

AIOは「AIを活用したマーケティング最適化」全般を指す

AIO(AI Optimization)は、生成AIや機械学習を活用して、マーケティング施策全体を最適化する広範な概念であり、LLMOよりも対象範囲が広いのが特徴です。

AIOは、コンテンツ制作や広告運用、チャットボット対応、レコメンドなど、AIを活用して業務効率や成果向上を図るあらゆる施策を含みます。

一方、LLMOはあくまで「生成AIに引用されるWeb情報の最適化」に特化した領域です。

AIOとLLMOの違いは、以下の通りです。

| 項目 | AIO | LLMO |

|---|---|---|

| 対象範囲 | マーケティング全般 | Webコンテンツの最適化 |

| 目的 | AIを活用して施策を自動化・効率化 | AIに引用・言及されるように情報を整備 |

| 主な役割 | AIを使って最適化する | AIに情報を届ける |

AIOは「AIを使って施策を改善する」枠組みであり、LLMOは「AIに自社情報を使わせる」ための戦略です。

両者の違いを理解することで、AI時代の適切なマーケティング戦略を設計しやすくなります。

AEOは「検索意図に答える構造」を重視するSEO手法

AEO(Answer Engine Optimization)は、ユーザーの検索意図に対して明確かつ直接的に答えるコンテンツ構造を重視するSEO手法です。

AEOは、生成AIではなく検索エンジンの「回答ボックス」の対策として用いられます。

AEOはGoogleの強調スニペットやナレッジパネル、FAQ枠など、検索結果上で「回答」として表示される位置を狙う最適化です。

そのため「誰の・どんな疑問に・どう答えるか」を意識した構成が重要です。

一方で、LLMOはその回答対象が人ではなくAIである点が大きく異なります。

AEOとLLMOの違いは、以下の通りです。

| 項目 | AEO | LLMO |

|---|---|---|

| 対象 | 検索エンジンの回答枠 | 生成AIの回答文(ChatGPT、Geminiなど) |

| 主な施策 | 定義・Q&A・箇条書きなどの構造化コンテンツ | 構造+信頼性+引用されやすい表現 |

| 目的 | 検索結果上に直接表示されること | AIの回答に引用され、AI経由で認知・流入されること |

AEOは検索エンジン内での「人への即時回答」を目指す施策であり、LLMOはAIが「引用する情報」を整備する施策です。

両社の役割を正確に把握し、検索と生成AIの両面から対策を行いましょう。

GAIOは「生成AIに向けた情報設計」に特化している

GAIO(Generative AI Optimization)は、生成AIが正確に情報を理解・引用できるように、Web上の情報構造を最適化することに特化しています。

GAIOは、コンテンツを人間に届けるのではなく「AIにどう解釈・出力させるか」を起点に情報を設計する手法です。

具体的には、文章構造・意味の明確性・語彙の選定など、AIが自然言語を処理しやすいようにコンテンツを調整することが主な目的です。

LLMOは「LLM特化」に対し、GAIOは「より広義の生成AIすべてを対象」とします。

GAIOとLLMOの違いは、以下の通りです。

| 項目 | GAIO | LLMO |

|---|---|---|

| 対象 | 生成AI全般 (例:ChatGPT、Gemini、Perplexityなど) | LLM(大規模言語モデル)に特化 |

| 内容 | 情報設計 (設計・構成・記述の最適化) | 引用されやすさ・信頼性の確保を含めた対策全般 |

| 目的 | AIが誤解せずに理解・出力するための整備 | AIに情報を正確に引用・紹介してもらうこと |

GAIOは、LLMOよりも対象範囲が広く「生成AI全体のための情報整備」に重点を置いています。

LLMO対策を行う際も、GAIOの観点を取り入れることでより精度の高い最適化が可能になります。

GEOは「生成AIが回答する検索体験」を改善すること

GEO(Generative Engine Optimization)は、生成AIによる検索体験そのものを改善・最適化することです。

GEOは、ユーザーが生成AIに質問した際に得られる回答の精度や利便性を高めるために、検索体験全体の質を設計・改善することに重きを置いています。

そのため「AIの回答素材として使われること」に焦点を当てています。

GEOとLLMOの違いは、以下の通りです。

| 項目 | GEO | LLMO |

|---|---|---|

| 対象 | 生成AIによる検索体験の設計・最適化 | LLM(大規模言語モデル)への情報最適化 |

| 主な施策 | ユーザー体験 (UI/UX、回答の有用性など) | AIが正確に引用・言及するための情報設計 |

| 主な目的 | より良いAI検索体験の提供 | AIに引用されることで流入や認知を獲得 |

| AIとの関係性 | AI検索の提供者としての体験向上 | AIの回答に採用されるための情報提供者 |

GEOは検索の「受け手側」であるユーザーの体験を重視し、LLMOは「情報源側」としてAIへの最適化を目指します。

両社の違いを理解した上で、目的に応じた施策を検討しましょう。

AI SEOは「AI技術を活用したSEO」の総称

AI SEOは「AI技術を活用したSEO」の総称です。

AI SEOは、AIを「ツール」として活用し「コンテンツ生成・キーワード分析・検索意図の把握」などを効率化する施策全般を含みます。

具体的には、AIの使い方ではなく、AIへの最適化が主な目的です。

| 項目 | AI SEO | LLMO |

|---|---|---|

| 対象 | SEOの業務プロセス全般 | LLM(大規模言語モデル)への情報最適化 |

| 主な施策 | AIを使ったコンテンツ生成やデータ分析 | AIに引用・言及されるための構造・内容設計 |

| 主な目的 | SEO業務の自動化・最適化による効率化 | AI検索における情報露出と流入の最大化 |

| AIとの関係性 | AIを活用する「運用者側」 | AIに活用される「情報提供者側」 |

AI SEOは「AIを使うことで成果を上げる」施策、LLMOは「AIに選ばれるために自社情報を整える」施策です。

AI時代のWeb戦略では、両者をうまく組み合わせて活用することが鍵となります。

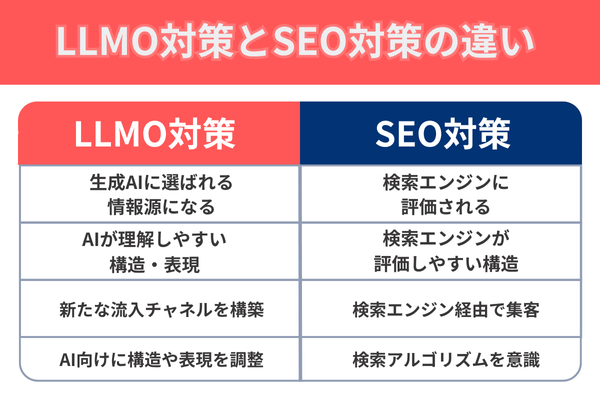

LLMO対策に取り組むべき理由とメリット

LLMO対策に取り組むべき理由とメリットを解説します。

- LLMOはSEOと組み合わせて運用ができる

- 生成AIで検索エンジン・SNS以外からの流入を獲得できる

- ブランディング効果を期待できる

- 競合との差別化を実現できる

LLMO対策は、生成AIの普及によって変化する検索行動に対応し、SEOだけでは届かない新たな流入チャネルや認知向上のために必要不可欠な施策です。

実際にGoogleでは、AI Overview

LLMO対策を行うことで、AIの回答文中に自社の情報を組み込ませ、新たな露出と流入の機会を得ることができます。

LLMOはSEOと組み合わせて運用ができる

LLMO対策はSEOと競合するものではなく、相互に補完し合う存在として、両方を組み合わせたハイブリッド運用が可能です。

SEOは検索エンジンでの上位表示を目指す施策であり、LLMOは生成AIに情報を引用されることを目指す施策です。

どちらも「ユーザーに正確で信頼できる情報を届ける」点では共通しているため、構造化データの導入やE-E-A-Tの強化といった対策は、SEOとLLMOの両方に有効です。

SEOとLLMOの両立が可能な施策は、以下の通りです。

- 構造化マークアップの活用(FAQ・記事・製品情報)

- 専門家の監修による信頼性強化

- 内部リンクとサイト構造の整理による文脈明確化

- タイトル・見出しにキーワードと定義を含める

LLMOとSEOは、併用して運用をおこなえます。

AI時代の情報流通に対応するためには、SEOでの流入強化とLLMOでのAI露出獲得を両軸で進めることが効果的です。

生成AIで検索エンジン・SNS以外からの流入を獲得できる

LLMO対策は、検索エンジンやSNSに依存しない新たな集客チャネルとして「生成AI経由の流入」を獲得できます。

従来のWeb集客は、Googleなどの検索エンジンや、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSが主な流入元でした。

しかし、ChatGPTやGemini、Perplexityといった生成AIは、ユーザーの質問に直接回答を返す新たな情報取得手段として利用できます。

- ChatGPTで「おすすめの〇〇は?」と聞いた際に自社が引用される

- GeminiやPerplexityの回答文中にブランド名やURLが明記される

- 回答を見たユーザーがブランド検索や直接アクセスを行う

生成AIは今後、情報検索の大きな入口になります。

SEOやSNSに偏らない安定した流入チャネルを構築するためには、LLMO対策を通じてAI経由の露出と流入を戦略的に確保しましょう。

ブランディング効果を期待できる

生成AIに自社名やサービスが繰り返し引用されることは、ユーザーの接触機会が増え、ブランディング効果を期待できます。

生成AIによって自社ブランドや商品名が自然に紹介された場合は、検索エンジンを経由せずに繰り返し認知を獲得できます。

特に、AIは質問の内容が多少異なっても関連性の高い情報を引用するため、特定ジャンルでの「指名されやすさ」にもつながります。

- 「おすすめの法律相談サービスは?」→特定の企業名が紹介される

- 「小学生向けのオンライン英会話」→自社の教材が頻繁に登場

- 回答を見たユーザーがブランドを記憶・後日検索へつながる

LLMO対策では、AIから何度も引用されることで、「信頼されているブランド」という印象を無意識のうちにユーザーに与えられます。

SEOでは届きにくい潜在層へのブランド浸透を図るためにも、AI上の認知戦略としてLLMOを活用しましょう。

競合との差別化を実現できる

LLMO対策を早期に導入することで、競合よりも優位に立ち、差別化を実現可能です。

多数の企業は、SEOやSNSに注力している一方で、LLMO対策に本格的に取り組んでいる事例は限られています。

生成AIの回答には「先に学習された情報」が引用されやすい傾向にあります。

そのため、早い段階でAIに認識されるコンテンツを提供すれば「継続的に表示」「競合との差別化」を実現しやすくなります。

- 競合がSEOでは強いが、生成AI内での言及が少ない

- 自社はFAQ構成や構造化マークアップによってAIに引用されやすい

- 結果としてAIユーザーにとっての「回答常連」としてブランド定着する

LLMO対策は、生成AI時代における「認知の先手」を打つ施策です。

競合との差別化を実現し、AI上での情報優位性を獲得するには、早期にLLMO戦略を進めておくことが有効です。

LLMO対策の弱みとデメリット

LLMO対策の弱みとデメリットを解説します。

LLMO対策の主なデメリットは、現時点での運用や成果測定における不確実性など、いくつかの弱点やリスクも存在します。

- 成果測定の方法はまだ不確定な部分がある

- 生成された情報は正しいとは限らない

- LLMの種類によって対策内容が異なる

LLOM対策を行う際は、メリットとリスクを理解した上で、段階的かつ継続的に取り組むことが重要です。

成果測定の方法はまだ不確定な部分がある

LLMO対策は、明確な成果指標や評価基準が整備されていないため、成果測定で不確定な部分があります。

SEOでは本来、検索順位やクリック率、流入数などの成果測定が確立されています。

しかし、生成AIにおける引用状況や表示頻度は、現時点でGoogle Search ConsoleやGA4などの一般的なツールでは計測できません。

そのため、現時点でのLLMO対策の確認方法は、以下で成果測定を行い推測を建てる他ありません。

- ChatGPTやGeminiで自社名を検索して、手動で引用状況を確認

- Perplexityなどの一部AIでは被リンク的な可視化が可能

- GA4で「指名検索の増加」や「新たなランディングページ」を間接指標として観察

成果測定の難しさは、今後のLLMO対策において重要な課題です。

現時点では、手動確認や間接的な指標を活用しながら、地道に改善サイクルを回していくことが求められます。

生成された情報は正しいとは限らない

生成AIが出力する情報は必ずしも正確とは限らず、誤情報や誤引用が発生するリスクがある点に注意が必要です。

生成AIはWeb上の情報を学習して回答を作成します。

しかし、出力はあくまで「文脈に沿った最もらしい回答」であり、情報の真偽までは完全に保証されていません。

AIは引用元を必ず明示するわけではなく、文脈上での誤解や混同により、正確性に欠ける記述を含む場合もあるからです。

- 実在しない製品情報やサービス内容がAIによって生成されてしまう

- 他社の情報と混同されて自社名が誤って登場する

- 古い情報が引用されて、現状と乖離した説明が行われる

LLMO対策では「正しい情報を構造的に整備して公開すること」がAIによる誤解を防げる可能性があります。

AIが誤った出力をしないようには、コンテンツの信頼性と鮮度を保ちつつ、予防的な設計を心がけましょう。

LLMの種類によって対策内容が異なる

LLMO対策は、利用される大規模言語モデル(LLM)の種類によって、対策内容が異なります。

以下の生成AIは、学習データ・情報更新の頻度・回答スタイル・情報ソースの扱い方が異なるかです。

- ChatGPT(OpenAI)

- Gemini(Google)

- Claude(Anthropic)

- Perplexity AIなど

LLMO対策は、どのモデルに向けて情報を届けたいのかによって、コンテンツ構成や構造化の方法も変わります。

各モデルごとの違いと対策例は、以下の通りです。

| モデル | 特徴 | 対策の方向性 |

|---|---|---|

| ChatGPT | 文脈重視・情報更新は手動・引用は曖昧 | 明確な定義文・繰り返しの言及が有効 |

| Gemini | Google系情報との親和性が高い | SEO対策と同時に構造化マークアップ強化 |

| Perplexity | ソースを明示して引用する傾向がある | 正確な情報・タイトル設計・FAQが有効 |

LLMO対策は一律ではなく、ターゲットとする生成AIの特徴に合わせて柔軟に設計することが重要です。

LLMO対策を行う際は、各モデルの挙動を観察し、個別に対応したコンテンツ設計を心がけましょう。

LLMO対策を成功させるためには中長期視点での継続が必要

LLMO対策を成功させるためには、中長期視点での継続が必要となります。

LLMO対策は、一度の施策で完結するものではなく、生成AIの進化に合わせて継続的に取り組むことで効果を得られるからです。

- AIが新たな情報を学習・引用するまでにタイムラグがある

- 一度引用されても、更新されないと古い情報に置き換えられる

- モデルの仕様変更に合わせて柔軟な調整が必要

生成AIは日々進化しており、モデルのアップデートや情報の取り扱い方も頻繁に変化します。

そのため、短期的な効果だけを期待せず、継続的に情報を整備・発信し続けることが重要です。

短期での効果は過度に期待しない

LLMO対策は、短期での効果は過度に期待せず、中長期的に効果を見据える必要があります。

なぜなら、生成AIは特定のWebページをすぐに反映する検索エンジンとは異なり、段階的に情報を学習・更新するからです。

AIが回答に使用する情報は、モデルごとの学習状況や回答方針に左右されます。

そのため、コンテンツを公開してすぐに引用や露出につながることは少なく、時間をかけた情報の定着が必要です。

LLMO対策を行う際は、すぐに結果が出なくても焦らず、定期的な更新と品質維持を地道に続けましょう。

AIの進化とともに施策の更新が必要

生成AIは急速に進化しており、LLMO対策もその変化に応じて定期的に見直し・アップデートする必要があります。

大規模言語モデル(LLM)は定期的にバージョンアップされ、回答の精度・情報の引用方法・出力スタイルなどが変化するからです。

たとえば、ChatGPTはGPT-3.5からGPT-4で大きく応答品質が向上し、GeminiやClaudeも短期間で機能を拡張しています。

AIの進化とともに施策の更新を行う場合は、以下のポイントを抑えておきましょう。

- 新モデルでの出力傾向に合わせた文章構成の調整

- FAQや定義文の形式の最適化(箇条書き、構造化の強化)

- llms.txtやmetaタグなど、技術的な仕様変更への対応

LLMO施策は、AIの進化とともにアップデートすることで、継続的にAIに選ばれやすくなります。

LLMO対策は、施策の「放置」ではなく「運用」を意識して続けましょう。

LLMOを含む生成AI戦略として全社的に取り組むことが重要

LLMO対策は単なるSEO施策ではなく、企業全体の生成AI戦略の一環として取り組むことが重要です。

生成AIが情報を取得・再構成するプロセスでは、マーケティングだけでなく、広報、法務、システム、経営層など複数部門の協力が必要です。

たとえば、AIに引用される文章や情報の設計はコンテンツチームの領域です。

しかし、発信内容の正確性や法的リスク管理は、法務が関与すべき範囲となります。

ブランドの一貫性や認知拡大を図るには、広報や経営層の意識と戦略統一も欠かせません。

- コンテンツ設計・構造化(マーケ・制作部門)

- 引用される情報の信頼性担保(法務・品質管理)

- ブランドメッセージと一致させた表現管理(広報)

- 中長期的な視点での推進体制構築(経営層)

LLMOは、Web施策にとどまらず「AI時代に選ばれる企業」をつくるための戦略的課題となります。

成果を最大化するためには、部門を超えて共通認識を持ち、企業全体で取り組む体制を整えることが不可欠です。

LLMO対策に関するよくある質問

LLMO対策は新しい概念であるため、SEOやAIに関する専門知識がない方にとって疑問点も多く存在するかもしれません。

ここでは、LLMO対策に関するよくある質問を紹介します。

- SEO対策でまずやることは?

- SEO対策でやってはいけないことはありますか?

- SEOとSEO対策はどういった違いがありますか?

- SEO対策の月々の費用はいくらかかりますか?

SEO対策でまずやることは?

SEO対策では「ユーザーの検索意図に合った良質なコンテンツを作成すること」と「検索エンジンに正しく認識されるWeb構造を整えること」が必要になります。

SEO対策でまずやるべき基本的な施策は、以下の通りです。

- キーワード調査:検索ボリュームや競合性を分析

- タイトル・見出しの最適化:キーワードを自然に含める

- 内部リンクの整備:情報の関連性を明確に伝える

- 構造化マークアップの導入:検索エンジンに文脈を伝える

- E-E-A-Tの強化:著者情報・企業概要・実績の明記

SEO対策では、ユーザーが求める情報を網羅し、信頼性・専門性のある形で提供する必要があります。

また、どれだけ良い情報でも検索エンジンに適切に読み取られなければ評価されません。

SEO対策は「検索ユーザーの悩みを解決するコンテンツ」と「検索エンジンに好まれる構造」の両立が基本です。

SEO対策でやってはいけないことはありますか?

SEO対策では、検索順位を上げたいあまりに「過剰な対策」や「ルール違反」を行うと、検索順位を落とす原因になります。

たとえば、不自然な被リンク(スパムリンク)で順位を操作しようとする行為は、ペナルティの対象になります。

その他のやってはいけない代表的なSEO施策は、以下の通りです。

- キーワードの過剰な詰め込み

- コピーコンテンツの流用・複製

- 無関係なリンクの大量取得・販売

- 隠しテキストやリダイレクトの悪用

- 自動生成された低品質なページの量産

SEOは「検索エンジンを欺く」ためではなく「ユーザーのために最適化する」ものです。

短期的な順位上昇を狙った無理な施策ではなく、ガイドラインに準拠した誠実な取り組みを行いましょう。

SEOとSEO対策はどういった違いがありますか?

「SEO」は検索エンジン最適化という概念そのものを指し「SEO対策」はそのSEOを実現するための具体的な施策・行動を意味します。

SEOとSEO対策の違いは、以下の通りです。

| 用語 | 意味・内容 | 例 |

|---|---|---|

| SEO | 検索エンジン最適化という考え方・目的 | 「検索からの流入を増やしたい」 |

| SEO対策 | SEOを実現するための施策・手段 | 「タイトルにキーワードを入れる」 |

SEOは、検索エンジンで自社のWebサイトが上位表示されるように設計・改善する考え方や方針を表します。

一方、「SEO対策」は、その理念をもとに行う実務的な施策です。

SEO対策の月々の費用はいくらかかりますか?

SEO対策の月額費用は依頼する内容や規模によって異なります。

一般的には、5万円〜50万円程度が相場となるため、目的に応じて依頼の検討が必要です。

| 月額費用帯 | 内容の一例 |

|---|---|

| 5万〜10万円 | キーワード選定、タイトル・見出し修正、軽微な内部対策など |

| 10万〜30万円 | SEOコンサル+記事作成・構造化対応、順位レポートなど |

| 30万〜50万円 | コンテンツ戦略立案、競合分析、フルサポート体制など |

SEO対策には内部構造の最適化、コンテンツ制作、順位分析、改善レポートなど多岐にわたる業務が含まれます。

そのため、対応範囲が広くなるほど、費用も比例して高くなる傾向があります。

安価すぎるサービスには、スパム的手法のリスクもあるため注意が必要です。

SEO対策を他社に依頼する際は、自社の課題とリソースに応じて、適切な投資計画を立てましょう。

まとめ

LLMO対策は、生成AIが主役となる新しい検索時代において、企業やWebサイトが「AIに選ばれる情報源」になるために欠かせない戦略です。

従来のSEOが「検索エンジンに評価される」ことを目指していたのに対し、LLMO対策は「生成AIに引用・活用される」ことが目的です。

LLMOは一時的なトレンドではなく、AIが情報流通のハブとなる未来に備えるための本質的な施策です。

今後のSEO戦略は、「検索エンジン最適化」と「生成AI最適化」の両軸で組み立てていく時代です。今から一歩ずつLLMO対策に取り組みましょう。